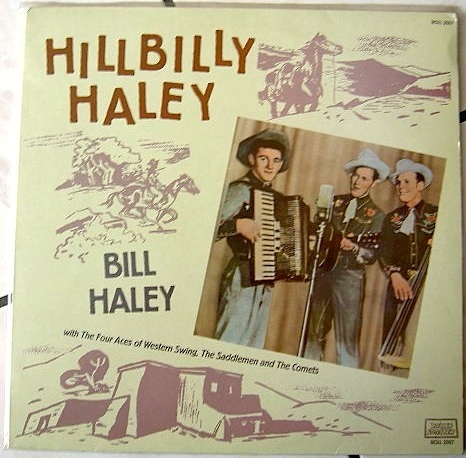

ロック・ザ・ジョイント - 1950年代前半のビル・ヘイリー その1

今回は前回の続き。前回は、1940年代、ウエスタンスイング時代のビル・ヘイリーのお話。今回は、その後、ロック・アラウンド・ザ・クロックでロック時代最初の世界的スターとなるまでのお話です。 よく言われるように、きっかけは、ジャッキー・ブレンストンのR&B曲、ロケット88をカバーしたことですね。 1951年、ビル・ヘイリーはフィラデルフィアのマーケットストリートにあるスピゴットカフェで毎日午後7時から10時まで、40分ステージ2回、土曜はさらに明け方までサドルメンで演奏する仕事をしていました。40分ステージ2回、ってのは日本の現在のライブハウスでも定型じゃないかと思いますが、当時のアメリカでもそうだったんですね。 このときの週給はバンド全体で281ドルだったそうで、高給ではない、とされていますが、4人編成のバンドだったので、一人当たりの月給がいくらになるか、インフレーションカルキュレーター(物価上昇率をはじき出すオンラインボット)で計算すると、日本円で現在の28万円くらい。まあ、普通のサラリーマンくらいってところでしょうか。日本でこれくらい稼ぐバンドマンは相当凄い人なので、当時の音楽自体の需要の重要性が理解できる話です。 さらに、ヘイリーは、マネージャーのジャック・ハワードとヘイリー&ハワード出版社を作っており、印税を管理して定期的に入ってくるようにしていました。ま、それでも、まだまだ、頑張るローカルバンド、って感じ。 そんな生活の中、ヘイリーはルス・ブラウンのR&B曲、ティア・ドロップス・フロム・マイ・アイズを吹き込んだのですが、発売元のアトランティックレコードがお蔵入りにしてしまいました。それを知ったハワードの差し金で白人ジュークボックス向けに顔だしNGでロケット88を吹き込んだようです。ジュークボックスからの印税を稼ぐためです。ここには前回も触れたとおり、マネージャー兼共同経営者のジャック・ハワードとマフィアとのつながりが絡んでます。 しかも、これが直接の動機(黒人向けジュークボックスへの利権獲得)となって、ロケット88が吹き込まれている。 このとき、ビルは相当嫌がったと言われています。カントリー歌手なんだから、黒人音楽なんてやりたくない、という。 ティアドロップは冗談だったんだ、みたいなことだったらしい。結局、サドルメンのメンバーに、俺たちは失う